刀の柄の持ち方は「現代の剣道」と「江戸時代より以前の剣術」とでは違う?

2023/09/26

私の体験なのですが、初めて日本刀を持ったとき、その重さに驚いた記憶があります。

私は学生時代から剣道を学んでいました。剣道を学んでいた頃は、何の疑いもなく竹刀で剣道の練習をしていたわけです。しかし、居合道を学び始め居合の練習用の模擬刀(真剣ではないが、真剣に模した刀)を初めて手にしたとき、その重さに驚きました。

そうして疑問が生じました。

「剣道で学んできた竹刀を使った技は、重い真剣では無意味では?」という疑問

現代の剣道では竹刀だけを使います。ですから現代の剣道の技は竹刀を使うことを前提とした「ワザ」なのですね。

竹刀は真剣と比べて「とても軽い」です。さらに、真剣と異なり「竹刀は柄の部分が長い」です。ですから、現代の剣道では、この竹刀の特性(軽く、柄が長い)を活かした「ワザ」ばかりです。

簡単に言うと「手首の動き」を主体とした、スピーディな動きの「ワザ」です。しかし、この「ワザ」は、竹刀の(真剣と比較して)「軽く、柄が長い」という事を前提とした「ワザ」なのです。

でも、武術としての剣道というのは本来「真剣」を使うものです。竹刀で練習するのは「真剣」で練習していては危険だからですよね。竹刀で練習するのはあくまで「方便」なのです。しかし、現代の剣道は「方便(竹刀を使って競技する)」がメインになっています。

現代の「剣道」は、竹刀を使ったスポーツだと考えるのなら、それで良いのですが、剣道を武術と考えるのなら、竹刀を使うことを前提とした「剣道のワザ」などは意味が無いですよね。

重い真剣では、軽い竹刀のような「手首の動き」を主体とした、スピーディな動きの「ワザ」なんて使えません。

もし、あなたが現代の「竹刀剣道」を学んでいるのなら、あなたは重量のある日本刀で戦うことができますか?

重い真剣を使って戦う場合、竹刀の技は全く使い物になりませんよね。

江戸時代の剣道の練習は、現代と竹刀の持ち方が違う?

現代の剣道とは違い、江戸時代は刀を使うことを前提として「竹刀」使い練習しています。ですから、江戸時代の剣道の練習では、竹刀の持ち方が現代とは違うのでしょうか?。

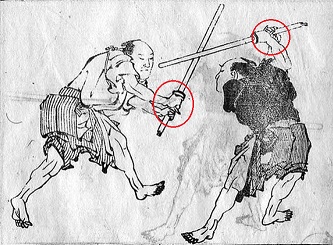

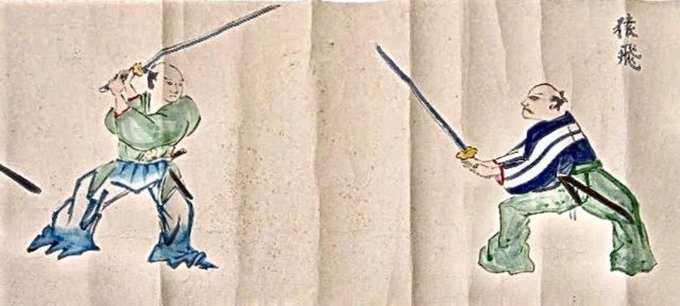

これは、葛飾北斎の「北斎漫画」(江戸時代末)に描かれている剣道の練習の風景です。

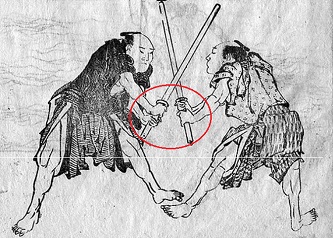

これは月岡芳年の浮世絵です。慶応3年(1867年)

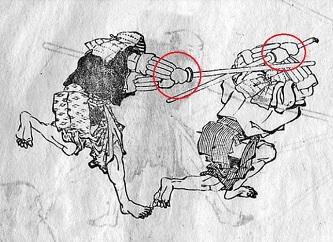

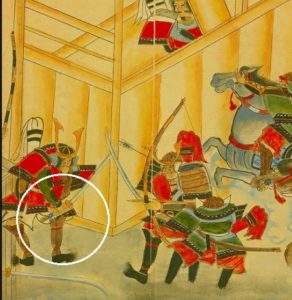

これは室町時代<16世紀(1522年)>に制作された「酒伝童子絵巻」です。

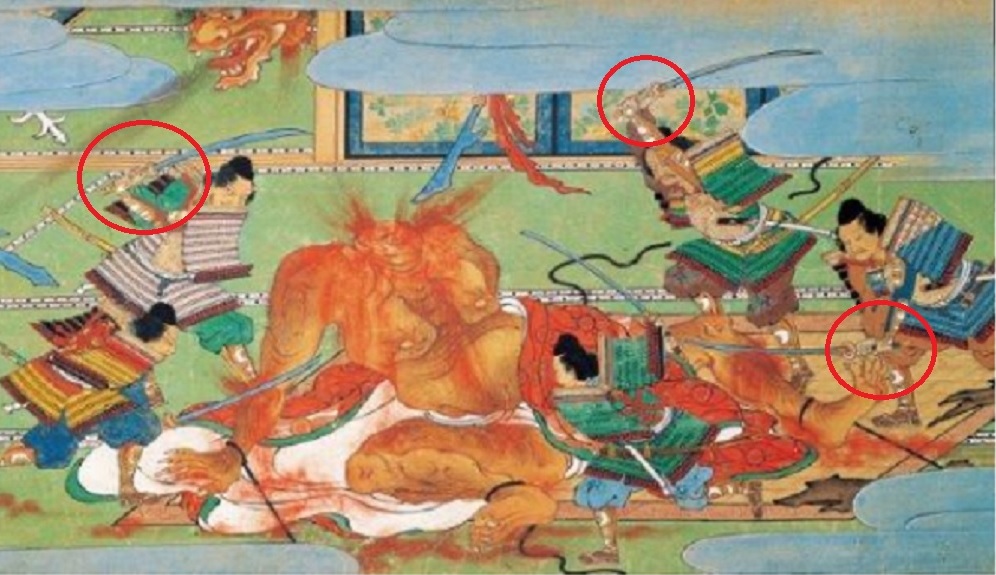

結城合戦絵詞(15世紀末)

これらの絵をみると、現代剣道の竹刀の持ち方とは違います。

江戸時代以前は「両手を付けて」竹刀や刀剣を持っています。

現代の剣道は「両手を離して」竹刀を持っています。

この違いは、江戸時代の剣道は「重量のある刀」を使う事を前提として竹刀を使い練習をしているからでしょう。

野球のバットやゴルフクラブを持つ場合、両手を付けてグリップを持ちますよね。

その方が、バットやゴルフクラブを振り易いからです。「両手を離して」バットやゴルフクラブのグリップを持つことを考えたらすぐに理解できることと思います。

バットやゴルフクラブを振る動きは回転運動です。回転運動を行うには、回転軸は一つでないと上手く回すことはできません。

刀で斬る場合も「回転運動」を利用して「力強く」斬るのです。

ですから、刀で斬る場合も「野球のバットやゴルフクラブ」のグリップを持つのと同じように「両手を付けて」刀の柄を持つのだと思います。

しかし、明治時代の浮世絵を見ると、刀の柄を両手を「離して握る」絵も見受けられます。(私が調べた範囲です)

これは歌川豊宣の浮世絵です。明治16年(1883年)

これは右田年英の浮世絵です。明治26年(1893年)

明治以降は、このように刀の柄を両手を「離して握る」のが主流となったのでしょうか?

これは私の想像なのですが、明治以降は「真剣を使う剣道」ではなく、現代と同じように「竹刀を使う剣道」になったのが原因なのではと思います。

幕末に活躍した新選組の土方歳三は、刀の柄を両手を「付けてけて」握っていた

「土方歳三資料館蔵」に所蔵されている、土方歳三の愛刀「和泉守兼定」は、土方が実戦で使った刀といわれています。この刀身の物打(ものうち)部分には数カ所の刃こぼれが残っていたそうです(現在は修復)。

この刀の柄の柄巻きは摩耗が激しいそうですが、この柄巻きの摩耗を見ると土方は左手と右手を隙間が空かないようにして柄を握っていたことがわかるそうです。

土方歳三は天然理心流を学んでいたそうですが、現代に伝わる天然理心流の動画等を見ると、竹刀や真剣の柄は「両手を離して」持っています(私が調べた範囲です)。

これはどういうことなのでしょう?

土方歳三が学んでいたころの天然理心流と、現代に伝わる天然理心流では柄の持ち方が変わったのでしょうか?

それとも、天然理心流にも色々な分派があり、その分派により柄の持ち方が異なるのでしょうか?

江戸時代の後期には、刀の柄を両手を「離して握る」「付けて握る」両方の流派があった

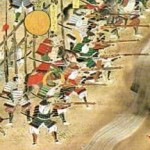

下記の絵を見てください。これは江戸時代後期、江戸城で行われた異なる流派の剣士の武術上覧の様子を描いた楊州周延(ようしゅうちかのぶ)作、「千代田之御表・武術上覧」です。

竹刀の持ち方は両手を「離して握る」「付けて握る」両方の流派があるのが分かります。

刀の柄を持つとき、両手を「付けて握る」のか「離して握る」のか?

では、刀の柄を持つ場合は両手を「付けて握る」ようにするのが正しいのでしょうか?

この「刀の柄の持ち方」について、私では結論は出せませんでした。

現代に伝わる「古流の剣術」の諸流派でも、刀の柄を「両手を付けて持つ」流派は、私が調べた範囲ではありませんでした。

また、日本に写真が入ってきた、幕末から明治時代の剣術等の写真などを調べても、刀の柄を「両手を付けて持つ」写真は(私が調べた限りでは)無く、現代の剣道と同じく、刀の柄は「両手を離して持つ」写真ばかりでした。

修心流居合術兵法 修心館の創流者・町井勲氏の居合

町井勲氏は両手を付けて柄を持ちます。

現代の居合の技は「本当に実戦で使えるのか?」

「実際には武士が刀を腰に差して正座することなど無いはずだが、居合では刀を腰に差し正座して抜刀するが、これには何の意味があるのだろうか?」等々

現代の居合に疑問を持つ方には、とても参考になる動画です。

修心流居合術兵法 修心館のサイトはこちら⇒https://www.shushinryu.com/

修心流居合術兵法 修心館のTwitterはこちら⇒https://twitter.com/syuushinryuu

■日本刀の「樋(ひ)」(血流し)は「刀身の軽量化」のためではない

詳しくは⇒http://oyajika.com/7308.html

関連記事

-

-

初めて日本刀を鑑賞する人のための、日本刀の基礎知識

「日本刀」とは日本の刀剣の総称で、西洋の「剣」と異な …

-

-

【日本刀】「虎徹」を所蔵している博物館・美術館

「虎徹」は江戸時代初期の刀工ですが、幕末の動乱期には …

-

-

【日本刀】「正宗」を所蔵している博物館・美術館

「正宗」は安土桃山時代から大名や朝廷などの間では最高 …

-

-

【京都府】日本刀を鑑賞できる博物館・美術館

■京都国立博物館 所在地:〒605-0931京都市東山区茶屋町527 TEL:0 …

-

-

【群馬県】日本刀を鑑賞できる博物館・美術館

■大隅俊平美術館 刀匠、大隅俊平氏が生涯をかけて追求した直刃の刀が展示されていま …

-

-

日本刀の「太刀(たち)」についての基礎知識

一般的に「日本刀」といわれるものには、「太刀(たち) …

-

-

【新潟県】日本刀を鑑賞できる博物館・美術館

■刀剣伝承館 天田昭次記念館 所在地:〒959-2338 新潟県新発田市月岡温泉 …

-

-

【栃木県】日本刀を鑑賞できる博物館・美術館

■日光二荒山神社(にっこう ふたらさんじんじゃ)中宮祠 宝物館 前長船倫光(国宝 …

-

-

【徳島県】日本刀を鑑賞できる博物館・美術館

■徳島城博物館 所在地: 〒770-0851 徳島県徳島市徳島町城内1-8 TE …

-

-

【富山県】日本刀を鑑賞できる博物館・美術館

■森記念秋水美術館 所在地:〒930-0066 富山県富山市千石町1-3-6 T …