日本刀の「太刀(たち)」についての基礎知識

2023/01/23

一般的に「日本刀」といわれるものには、「太刀(たち)」と「刀(かたな)」という種類があります。

そこで、今回はこの「太刀(たち)」について解説します。

日本の刀剣も、時代を経てその形態が「太刀」から「刀」へと変化しています。これは、あくまで刀剣の形態の「変化」であって、刀剣の機能が進化したというわけではありません。日本刀だけでなく、武具甲冑なども時代の変遷、つまり戦闘形態の変化により変化しています。

平安時代から鎌倉時代の武士の戦闘形態は「騎馬武者」が主体でした。騎馬の武士が主流なので、鎧兜も騎馬武者が使う事を前提として作られています。つまり、武士は馬に乗る事が前提なので、多少重くても防御力を重視した鎧の作りとなっています。

■騎馬武者が使う事を前提に作られた刀剣が「太刀(たち)」です

上記の絵で騎馬武者が腰に帯びているのが「太刀」です。なお、太刀を腰に帯びることを「佩く(はく)」と言います。ですから「太刀を腰に差す」というのは誤りです。

太刀は腰に差しません。腰からぶら下げるように着けるのです。この太刀は、騎馬武者が馬上で使う事を前提に作られています。

■太刀は「馬上から斬り合いをする」ための刀剣

「馬に乗りながら」使うの為に作られているのが「太刀」ですから、太刀にはそれなりの機能が必要となってきます。

そこで、太刀の主な機能を解説します。

刀身が長い

騎馬武者の戦闘形態としては、馬上から「地上の兵士と斬り合う」または「同じ騎馬武者を相手に斬り合う」ケースが考えられます。

この場合、馬に乗っているという状況では、どちらのケースでも相手との「間合い」が少し遠くなります。馬に乗っているのですから、徒歩で戦う場合と違い、簡単に相手との間合いを縮める事はできません。

そこで、「太刀」は「刀(かたな)」と比較すると、刀身が長めに作られています。刀身が長ければ、地上の兵士や騎馬武者との間合いが多少遠くても、それをカバーすることができます。

反りが大きい

太刀は刀と比べると「反り」が大きいです。

この理由ですが、

馬に乗った状態で刀剣を使う場合、「腕の回転運動のみ」しか使うことができません。馬の鞍に乗った体勢では、腰が鞍に固定された状態になるので「腰の回転」や「体全体の動き」で斬ることができないのです。

真剣で「試し切り」を経験したことがある人なら理解できるでしょうが、腰や体全体の回転が使えない状態でモノを斬るのは難しいですよね。

例えば、料理で「まな板」に大根を置き包丁で切る場合、包丁を引きながら切ると「スパッ」と抵抗無く切れますよね。しかし、包丁をただ垂直に真っ直ぐ切り下げるだけでは、大根は綺麗に切れないでしょう。

騎馬で刀剣を振るう場合、腕の回転運動だけで斬るのは、丁度「包丁を垂直に真っ直ぐ切り下げるだけで切る」場合と同じ状態なのです。これでは、どんなに斬れる刀剣でも、単に「叩きつける」ような斬り方になり切れ味は悪くなります。

そこで、この欠点を補うために太刀は「反りを大きく」したのです。

この「大き目の反り」を付けることにより、腕の回転運動だけでも「包丁を引きながら切る」のと同じ状態になり、抵抗なく斬ることができる様になるのです。

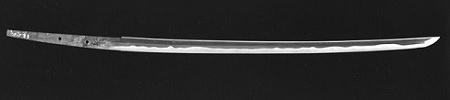

★太刀(反りが大きい)

★刀(反りが小さい)

※上記の写真の「太刀」と「刀」のスケールは同じではありません。

太刀は片手で使う

馬に乗った状態で使う事を前提として作られているのが「太刀」です。ですから、太刀は片手で使うのを前提として作られています。「太刀」は「刀」と比較しても「柄」の部分が(刀身の長さに比べて)短いのも特徴の一つです。

下の画像では、柄の先に「紐」みたいのが付いてますよね。これは携帯の「ストラップ」と同じ働きをします。つまり、片手で太刀を持つので、手から刀身が滑り落ちるのを防止するための「紐」なのです。

■太刀は、何故「刃を下にして」腰に下げるのか?

刀と太刀の「着け方」の違ですが、

・太刀は「刃の部分を下にして」腰から下げる様に着けます。

・刀は「刃の部分上下にして」、腰帯に差して着けます。

これは、それぞれこの様に着けた方が刀身を鞘から抜き易いからです。

太刀をこの様に着けるのは「馬に乗った状態」で刀身を鞘からき易くする為の工夫です。馬に乗った状態で、腰の刀剣を鞘から抜こうとしても鞍に腰が固定されている状態ですので、刀剣自体を動かさないと鞘から抜き難いのです。

そこで刀身自体を動きやすくするために、このように「刃の部分を下にして」腰から下げる様に着けるのです。

|

|

■日本刀の「樋(ひ)」(血流し)は「刀身の軽量化」のためではない

詳しくは⇒http://oyajika.com/7308.html

関連記事

-

-

【福井県】日本刀を鑑賞できる博物館・美術館

■福井県立歴史博物館 所在地:〒910-0016福井県福井市大宮2-19-15 …

-

-

【東京都(1)】日本刀を鑑賞できる博物館・美術館

■東京国立博物館 日本刀を代表する刀剣類を多数所蔵しています。小竜景光(国宝)、 …

-

-

【佐賀県】日本刀を鑑賞できる博物館・美術館

■佐賀県立博物館 所在地:〒840-0041 佐賀県佐賀市城内1-15-23 T …

-

-

【熊本県】日本刀を鑑賞できる博物館・美術館

■熊本県立美術館 所在地:〒860-0008 熊本県熊本市中央区二の丸2 TEL …

-

-

【和歌山県】日本刀を鑑賞できる博物館・美術館

■和歌山県立博物館 所在地:〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上1丁目4-1 …

-

-

【青森県】日本刀を鑑賞できる博物館・美術館

■八戸市博物館 所在地:青森県八戸市大字根城字東構35-1 TEL:0178-4 …

-

-

【香川県】日本刀を鑑賞できる博物館・美術館

■丸亀市立資料館 所在地:〒763-8501 香川県丸亀市大手町2-3-1 TE …

-

-

【日本刀】「吉光(よしみつ)」を所蔵している博物館・美術館

「吉光(よしみつ)」「粟田口藤四郎吉光(あわたぐちと …

-

-

刀(かたな)の正しい差し方について解説します

最近は「刀剣女子」など日本刀への関心も高まっているようで、日本刀マニアの私として …

-

-

【岩手県】日本刀を鑑賞できる博物館・美術館

■一関市博物館 所在地:岩手県一関市厳美町沖野々215 TEL:0191-29- …

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1f1022a6.e06b20bf.1f1022a7.d2ddc66d/?me_id=1205150&item_id=10003297&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchamp%2Fcabinet%2F00141381%2Fiaitou%2Fiaitobetuaturae_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)