初めて日本刀を鑑賞する人のための、日本刀の基礎知識

2023/01/23

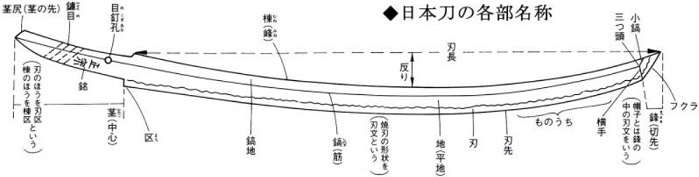

「日本刀」とは日本の刀剣の総称で、西洋の「剣」と異なり「柄(つか)」が長く両手で使う刀です。片刃で緩やかな反りをもち、軟鉄を芯金(しんがね)に、鋼を皮鉄(かわがね)にして包む、独特の鍛造法で造られる。

機能性と造形的均衡美に優れ、刀身全体でなく刃の部分だけに焼入れがなされる結果「刃文(はもん」)が現れ、鋼を鍛錬したことによる地肌の文様と共に日本刀独特の美しさが表現されている。

■日本刀の歴史上の変遷

日本刀の歴史は古墳時代まで遡りますが、一般的にいわれる「日本刀」の様式の成立は平安中期以降と考えられています。

日本刀の様式は、日本の武士の戦闘方法とそれに伴う鎧兜などの変遷に影響されて変化しています。

重い鎧兜を身にまとい、馬に乗って闘う騎馬武者が主体の戦闘方法の時代には、その騎馬武者に適した「太刀(たち)」が主流でした。この「太刀」は馬上の武士が使いやすいように、反りは「腰元」で強く反り、先ではほとんど反らない様式です。

そうして時代が変わり、武士の戦闘方法も徒武者(かちむしゃ)による馬に乗らない歩兵による集団戦闘が主流となると、日本刀もそれに適した様式に変化していき、テレビの時代劇などで侍が持つ形式の「刀」が主流となっていきます

■日本刀を鑑賞するための専門用語

沸(にえ):最も硬い鋼の組織で、微粒子が肉眼で見えるもの。刃縁(はぶち)に最もよくつく。

匂(におい):沸と同じ組織で、微粒子が細かく肉眼では一粒一粒は見えず、一体に白く霞のようにみえるもの。多くは沸を匂いがつつんでいる。

地沸(ぢにえ):沸が地(刃以外の部分)についたもの。

金筋(きんすじ):刃中の沸が連なって線状なったもの。また、地鉄に変り鉄を混ぜて、それが線状に輝く場合もいう。「金筋」がはげしく屈折したものを「稲妻」という。

地景(ちけい):金筋と同じものが「地」の中に現れたもの。

砂流し(すながし):刃縁または刃中に線状に現れた縞模様。

掃きかけ(はきかけ):帽子の先が箒で掃いたように縞になっているもの。

映り(うつり):平地に現れ、刃文に影のように白くまたは黒くみえるもの。形により「棒映り」「乱れ映り」などがある。

棟焼き(むねやき):棟にも飛び焼き状に一部焼きが入ったもの。

■日本刀を鑑賞する時、刀の取り扱い方法

★鞘を払う(抜く)

左手に鞘をにぎり左膝の上にのせ加減で、刃を上にして右手で柄を持ち、途中で止める事無く静かに鞘を抜き払う。

鞘を抜く際は左右にガタつかせることが無いように注意すること。鞘や刀身を傷つけることがないように、静かに一息で鞘から抜くようにする。

★姿、地鉄、刃文を鑑賞する

「ふくさ」を用いて棟に添えるようにする。刀身に手が触れるとそこからサビが出てくるので注意する。

★茎(なかご)を見る

茎をみる場合、その刀が他人の物ならば、その所有者の許可を得るのが礼儀です。

柄を外すときは刀を一度鞘に納め、目釘抜きを使って柄に疵が付かないように丁寧に目釘を抜く。そうして鞘を払い、刀を少し斜めにし、左手で柄の下方を握り、左手首を右手のこぶしで叩く。やがて柄が十分にゆるんだら外す。

★鞘に納める

鯉口に静かに切先を持っていき、一度切先を鯉口にのせるようにしてから、一息にゆっくりと鞘に入れていく。

このとき、刃を上にして棟を鞘に滑らせるように入れること。終わりはゆっくりと、鯉口や鐔の音を立てないように鞘に納めるようにして固く締めるようにする。

■日本刀の鑑賞方法を基礎から学ぶには?

日本刀の鑑賞方法や取り扱いマナーを学ぶには、実際に日本刀に接することが必要です。博物館などで展示されている刀剣を鑑賞することも大切ですが、やはり名刀といわれる日本刀を実際に手に取り、専門家に詳しく解説してもらう必要があります。

「日本美術刀剣保存協会」では日本刀の鑑賞のマナーや基礎知識の講座を定期的に開催しています。日本刀について基礎から本格的に学びたい人は、これらの講座に参加することをお勧めします。地方にも日本美術刀剣保存協会の支部が定期的に同様の講座などが開催されています。

詳しくは「日本美術刀剣保存協会」の公式サイトでご確認ください。

■「日本美術刀剣保存協会」公式サイト⇒https://www.touken.or.jp/

■日本刀の鑑賞方法

■日本刀の手入れ方法

■日本刀の「樋(ひ)」は何のためにあるのか?⇒http://oyajika.com/7308.html

■日本刀の持ち方は、現代と江戸時代では違う?⇒http://oyajika.com/7503.html

■刀の正しい差し方について解説します⇒http://oyajika.com/7374.html

■日本刀の「太刀(たち)」についての基礎知識⇒http://oyajika.com/7391.html

|

|

関連記事

-

-

【神奈川県】日本刀を鑑賞できる博物館・美術館

■箱根武士の里美術館(はこねもののふのさと びじゅつかん) 所在地:〒250-0 …

-

-

【千葉県】日本刀を鑑賞できる博物館・美術館

■塚本美術館 佐倉出身の実業家、故塚本素山氏のコレクションをもとに設立されました …

-

-

【日本刀】「村正」を所蔵している博物館・美術館

通称「千子村正(せんご むらまさ)」は、伊勢国桑名( …

-

-

【福岡県】日本刀を鑑賞できる博物館・美術館

■福岡市博物館 所在地:〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜3-1-1 …

-

-

【岡山県】日本刀を鑑賞できる博物館・美術館

■倉敷刀剣美術館 所在地:〒710-1101 岡山県倉敷市茶屋町173 TEL: …

-

-

刀(かたな)の正しい差し方について解説します

最近は「刀剣女子」など日本刀への関心も高まっているようで、日本刀マニアの私として …

-

-

【滋賀県】日本刀を鑑賞できる博物館・美術館

■彦根城博物館 所在地:〒522-0061 滋賀県彦根市金亀町1-1 TEL:0 …

-

-

【高知県】日本刀を鑑賞できる博物館・美術館

■安芸市立歴史民俗資料館 所在地:〒784-0042 高知県安芸市土居953番地 …

-

-

【栃木県】日本刀を鑑賞できる博物館・美術館

■日光二荒山神社(にっこう ふたらさんじんじゃ)中宮祠 宝物館 前長船倫光(国宝 …

-

-

【長野県】日本刀を鑑賞できる博物館・美術館

■真田宝物館 所在地:〒381-1231 長野県長野市松代町松代4-1 TEL: …

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1f1022a6.e06b20bf.1f1022a7.d2ddc66d/?me_id=1205150&item_id=10003297&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchamp%2Fcabinet%2F00141381%2Fiaitou%2Fiaitobetuaturae_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)