刀(かたな)の正しい差し方について解説します

2023/09/14

最近は「刀剣女子」など日本刀への関心も高まっているようで、日本刀マニアの私としても嬉しいです。しかし日本刀ブームも良いのですが、日本刀の基礎的な知識が全く無いと呆れる事も時々見受けられます。

日本男児なら「武士の魂」ともいえる「日本刀」の最低限の知識くらい知っておいて欲しいものです。

時折見かける「日本刀」の基本的な間違いの一つに「刀の差し方の間違い」があります。

この「刀の差し方の間違い」は、テレビ番組の中で見受ける「侍のイラスト」とか、ゲームソフトのパッケージに描かれている「武士のイラスト」とか、テレビCMの中で俳優さんが腰に差している刀の差し方とか、本当に多いですよ。

また、フィギュアで有名な会社が製作した「侍のフィギュア」も同様に「刀の差し方」が間違ったまま今もネットで販売されています(2019年現在)。精巧なフィギュア製作で有名な会社が作った「侍のフィギュア」でも、こんな初歩的な間違いに気がつかないのかと驚きました。

この「刀の差し方」の間違いの原因ですが、「刀(かたな)」と「太刀(たち)」の違いを理解していないのが原因だと思われます。

■刀(かたな)の差し方の間違い

日本刀の「刀(かたな)」とは、一般的には、江戸時代を背景とした時代劇で侍が腰に差している刀剣です。

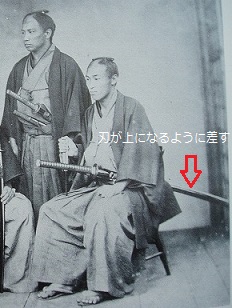

上記の写真で武士が腰に差しているのが「刀(かたな)」です。刀の「刃が上になるように」して、腰の帯に差していますよね。

下の写真も同様です。

これが「刀(かたな)」の正しい差し方です。

しかし、私がよく見かける「刀の差し方の間違い」は、これを逆にして「刀の刃を下にして差している」ケースが多いのですよ。

私の経験でも、居合道の経験の無い人に、日本刀(模擬刀)を実際に渡して「差す」ように言うと、ほとんど全ての人が「刃を下」にして差します。

こんな風に差します(これは間違いですよ)。

↓

■なぜ、刀(かたな)は刃を上にして帯に差すのか?

なぜ、刀(かたな)は刃を上にして帯に差すのかというとですね、それは、その方が「刀を鞘から抜きやすい」からです(笑)。

「何故?」といわれても、「その方が抜き易いから」としか説明のしようがありません。

これは文章で説明するより、実際に刀を帯に差して鞘から刀を抜いてみたらすぐに実感できるはずです。

■しかし、こんな反論が

「映画やテレビの時代劇(特に鎌倉時代~戦国時代を背景とした作品)などでは、侍は刀の刃の方を下にして着けていますが?」と。

この浮世絵の武者は、日本刀の刃を下にしてますよね。武士が出ている時代劇でも、鎌倉時代から戦国時代の武士は刀の刃の方を下にして着けています。

でも、これはこれで、正しい日本刀の着け方なのです。

■「太刀は刃を下」「刀は刃を上」■

「刃を上にしたり」「刃を下にしたり」というのは、それぞれ理由があるのです。それは「太刀(たち)」と「刀(かたな)」の違いなのです。

「太刀(たち)」は「刃を下に」して腰から紐でぶら下げるようにして着けます。

「刀(かたな)」は「刃を上に」して帯に差して着けますます。

太刀と刀ではそれぞれ、その様に身に着けた方が「鞘から抜き易い」からなのです。

「太刀(たち)」とは、騎馬武者が使う為に作られた刀剣です。

馬に乗って使うことが前提ですので、太刀は馬上でも鞘から抜きやすいように、刃を下にして、腰から「ぶら下げるように」して着けるのです。

もし「太刀」を「刀」のように刃を上にして腰帯に差すと、馬上では腰が鞍に固定された状態となっていますし、さらに自分の前には長い馬の首もあるので馬の首部分が邪魔になり、太刀を鞘から抜き難くなります。

なお、戦国時代以降は「太刀」は使われなくなり「刀」が主流となりましたが、騎馬武者は「腰当て」という用具を使い「刀」を太刀のように刃を下にして腰から紐で下げて使いました。

これは江戸時代の大名行列の絵ですが、侍は腰に「刀(かたな)」を差しています。

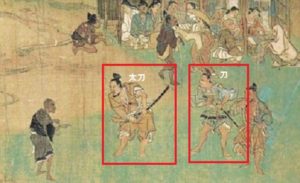

これは「一遍上人絵伝」(鎌倉時代)の一場面です。この絵では二人の武士が描かれていますが、左の武士は「太刀(たち)」を腰から下げ、今にも太刀を抜こうとしています。

また、右の武士は腰帯に差した、または、手に持った「刀(かたな)」を抜こうとしています。

左の武士のように「太刀(たち)」を腰に下げている(「太刀を佩(は)く」といいます)場合は、刃を下に向けています。

しかし、右の武士のように「刀(かたな)」を腰帯に差している(もしくは手に持っている)場合は、刃を上に向けています。

それぞれ、このようにしたほうが、鞘から刀身を抜きやすいからです。

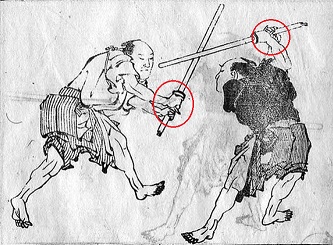

これは『蒙古襲来絵詞』(鎌倉時代)の一場面です。この絵の中の鎌倉武士は「太刀」を腰から下げています。

現代では「太刀」と「刀」の違いを知る人は刀剣マニア以外では少なくなり、刀剣を身に帯びる場合、太刀と刀を混同してしまうようです。

「太刀(たち)」については下記のページで詳しく解説していますので、そちらを参考にしてください。

■太刀の基礎知識⇒https://oyajika.com/7391.html

■日本刀の「樋(ひ)」(血流し)を彫るのは「刀身の軽量化」のためではない⇒http://oyajika.com/7308.html

■刀の柄の持ち方は、「現代の剣道」と「江戸時代以前の剣術」では違うの知ってた?

⇒https://oyajika.com/7503.html

関連記事

-

-

【福井県】日本刀を鑑賞できる博物館・美術館

■福井県立歴史博物館 所在地:〒910-0016福井県福井市大宮2-19-15 …

-

-

【神奈川県】日本刀を鑑賞できる博物館・美術館

■箱根武士の里美術館(はこねもののふのさと びじゅつかん) 所在地:〒250-0 …

-

-

【宮城県】日本刀を鑑賞できる博物館・美術館

■中鉢美術館 所在地:宮城県大崎市岩出山上川原町7-6 TEL:0229-29- …

-

-

【和歌山県】日本刀を鑑賞できる博物館・美術館

■和歌山県立博物館 所在地:〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上1丁目4-1 …

-

-

【佐賀県】日本刀を鑑賞できる博物館・美術館

■佐賀県立博物館 所在地:〒840-0041 佐賀県佐賀市城内1-15-23 T …

-

-

【日本刀】「清麿」を所蔵している博物館・美術館

尊攘志士から支持された、豪胆鋭利な作風から「四谷正宗 …

-

-

【三重県】日本刀を鑑賞できる博物館・美術館

■神宮徴古館(式年遷宮記念神宮美術館) 所在地:〒516-0016 三重県伊勢市 …

-

-

【日本刀】「虎徹」を所蔵している博物館・美術館

「虎徹」は江戸時代初期の刀工ですが、幕末の動乱期には …

-

-

【石川県】日本刀を鑑賞できる博物館・美術館

■石川県立美術館 所在地:〒920-0963 石川県金沢市出羽町2-1 TEL: …

-

-

【日本刀】「吉光(よしみつ)」を所蔵している博物館・美術館

「吉光(よしみつ)」「粟田口藤四郎吉光(あわたぐちと …